Gesunde Mathematik

Blutdruck, Körpertemperatur, EKG: Das sind nur drei Beispiele dafür, wie Körperwerte Rückschlüsse auf die Gesundheit erlauben. Auch die Gesundheit ganzer Gesellschaften lässt sich mit Mathematik fördern. Mathematik ist zum Beispiel nötig, um Ansteckungsrisiken zu berechnen oder die Bestandteile gesunder Ernährung zu ermitteln. In der modernen Medizinforschung sind Mathematikerinnen und Mathematiker heute wichtiger denn je: Sie helfen mit, Krankheitsursachen auf die Spur zu kommen, frühzeitig Erkrankungen zu entdecken oder Behandlungsmethoden zu verbessern.

Unser Körper funktioniert wie eine extrem feinjustierte Maschine. Um herauszufinden, ob alles rund läuft, können Medizinerinnen und Mediziner unzählige Messwerte unter die Lupe nehmen. Wer seinen Gesundheitszustand verbessern möchte, kann viele dieser Werte beeinflussen, zum Beispiel durch gesündere Ernährung oder mehr Bewegung.

Orientierung geben dabei Durchschnittswerte und Empfehlungen – auch sie werden mit mathematischen Methoden ermittelt. Viele Zahlen rund um Körper und Wohlbefinden sind höchst beeindruckend. Zum Beispiel wäre der DNA-Strang, der sich im Kern jeder Zelle befindet, ausgestreckt um die zwei Meter lang – trotzdem passt er in einen nur Bruchteile eines Millimeters großen Zellkern .

Der menschliche Körper in Zahlen

Wie wäre es im Mathematikunterricht mit einem Schätzspiel? Schülerinnen und Schüler können zum Beispiel in Gruppen verschiedene Schätzfragen beantworten. Die Auflösung folgt direkt nach der Frage – viele der Zahlen geben Anhaltspunkte für weitere Fragen. Eine noch spannendere Variante ist ein Schätz-Quiz (Fermi-Fragen), zum Beispiel mit einer Quiz-Ratewand am interaktiven Whiteboard. Viele statistische Angaben zum Körper lassen sich für Fermi-Fragen nutzen: Die Schülerinnen und Schüler suchen dabei nach Wegen und Informationen, um qualifizierte Schätzungen abzugeben.

Stoff und weitere Quellen für Schätzfragen zum Thema Körper bietet diese Tabelle:

Same but different: Körperproportionen vergleichen

Im Großen und Ganzen sind Menschen ziemlich einheitlich gebaut. So entspricht zum Beispiel bei den meisten Menschen die Armspannweite in etwa der Körperlänge – was nützlich zu wissen ist, wenn man etwa grob die Größe von Zimmern einschätzen möchte. Sieht man aber genauer hin, zeigen sich feine Unterschiede: Bei einigen Menschen ist die Armspannweite etwas größer, bei anderen überwiegt die Körperlänge. Ob diese Variationen über alle Körpergrößen hinweg regelmäßig verteilt sind, kann ein Experiment im Mathematikunterricht zeigen. Andreas Eichler und Markus Vogel schlagen in „Leitidee Daten und Zufall: Von konkreten Beispielen zur Didaktik der Stochastik“ ein schönes Unterrichtsprojekt dazu vor.

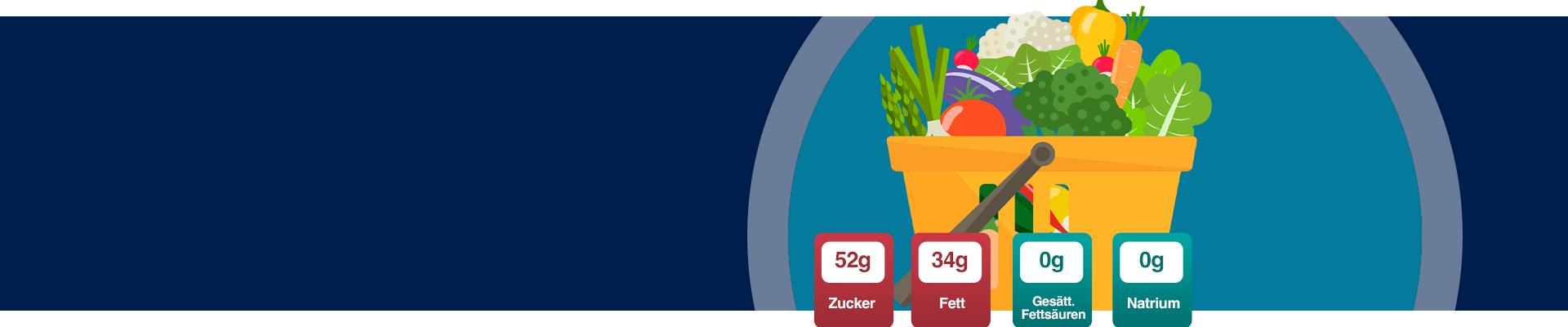

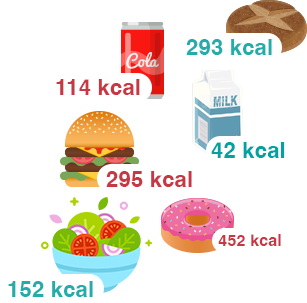

Ernähren sich alle so gesund, wie sie glauben?

Obst und Gemüse sind gesünder als Schokolade, zu viel Fett macht dick – die Grundsätze gesunder Ernährung sind den Schülerinnen und Schülern sicher bekannt. Aber im Detail ist es gar nicht so einfach zu beurteilen, wie gesund ein einzelner Mensch wirklich isst. Ein guter Anlass für eine Statistik in der Klasse! Die Grundlage dafür bietet der „Ernährungskreis“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Er zeigt anschaulich, aus welchen Bestandteilen unsere Ernährung bestehen sollte und welche Lebensmittel in die verschiedenen Lebensmittelgruppen gehören.

Herdenimmunität: mit Mathematik Krankheiten ausrotten

Einer der größten Erfolge in der Geschichte der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Ausrottung der Pocken. Ab 1966 drängte eine beispiellose weltweite Impfkampagne das Virus immer weiter zurück. Ende der 1970er Jahre registrierte die WHO die letzten Erkrankungen, 1980 erklärte sie die Krankheit für ausgerottet. Auch wenn damals nahezu flächendeckend geimpft wurde, ist es kaum gelungen, wirklich jeden einzelnen Menschen zu schützen.

Das war allerdings gar nicht nötig: Ist ein ausreichend großer Prozentsatz geimpft, dann schützt das auch die nicht Geimpften – im medizinischen Fachjargon heißt das Herdenimmunität. Die Logik: Krankheitserreger können sich nur verbreiten, indem sie immer wieder neue „Opfer“ finden. Je höher aber der Anteil der geimpften Personen ist, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass eine infizierte Person eine andere ansteckt – bis schließlich die Erreger aussterben.

Wie hoch der Anteil der geimpften Personen sein muss, um Herdenimmunität zu erreichen, ist von Krankheit zu Krankheit verschieden. Bei den Pocken reichte eine Impfquote von 80 Prozent aus. Im Kampf gegen die Masern ist das nicht genug. Entscheidend für die Schwelle zur Herdenimmunität ist die sogenannte Basisreproduktionszahl R0. Sie gibt an, wie ansteckend eine Krankheit ist – genauer gesagt, wie viele Personen ein infizierter Mensch im Schnitt anstecken würde, wenn niemand immun wäre. Während die Basisreproduktionszahl bei den Pocken bei 5 bis 7 liegt, würde eine an den Masern erkrankte Person im Schnitt zwölf bis 18 weitere Menschen infizieren. Keuchhusten ist mit einer Basisreproduktionszahl von 12 bis 17 fast genauso ansteckend.

Aus der Basisreproduktionszahl R0 lassen sich rechnerisch drei verschiedene Szenarien für die Entwicklung für Infektionskrankheiten entwickeln:

- Fall 1: Gilt R0>1, kann sich eine Krankheit zur Epidemie ausweiten.

- Fall 2: Bei R0<1 verschwindet die Erkrankung in absehbarer Zeit.

- Fall 3: Gilt R0=1, wird der Erreger langfristig überleben, ohne dass es zu einer Epidemie kommt.

Dass trotz der hohen Ansteckungsgefahr keine Masern- oder Keuchhustenepidemie deutschlandweit um sich greift, liegt natürlich daran, dass ein großer Teil der Bevölkerung gegen diese Krankheiten geimpft ist. Das heißt, der Anteil der für den Erreger empfänglichen Personen (Epidemiologen sprechen von „S“, für „Susceptibles“) liegt nicht bei 100 Prozent, sondern weit darunter. Damit sich die Krankheit erhält, aber nicht weiter ausbreitet, muss für den Anteil der nicht immunen Person S gelten: S × R0 = 1 bzw. S=1/R0. Geht man im Fall der Masern also von R0=18 aus, dann erhält sich die Krankheit, ohne epidemisch zu werden, wenn 1/18 bzw. etwa sechs Prozent der Bevölkerung nicht immun sind.

Daraus lässt sich errechnen, wie hoch der Anteil der geschützten Personen q – die Kollektivimmunität – sein muss. Es gilt q = 1 - S. Bei den Masern liegt q folglich bei 17/18 oder 94 Prozent. Dies ist die Schwelle, über der Herdenimmunität erreicht wird: Sind über 94 Prozent der Bevölkerung immun gegen die Masern, dann hat das zur Folge, dass eine infizierte Person statistisch weniger als eine weitere Person ansteckt – die Masernerreger werden zurückgedrängt und verschwinden langfristig.

An diese grundlegenden Überlegungen lässt sich weiter anknüpfen. Zum Beispiel, indem die Lernenden berechnen, wie hoch die Zahl der möglichen Masern-Ansteckungen in verschiedenen Regionen Deutschlands ist – einen Überblick über die Impfquoten liefert die Landkarte der Masern-Impfungen vacmap.de .

Andere Krankheiten sind weniger ansteckend – wo liegen die Schwellen zur Herdenimmunität? Zahlen dazu finden sich zum Beispiel in dieser Präsentation der Universität Leipzig (Folie 17) .

Bedingte Wahrscheinlichkeiten verstehen

Streptokokken, HIV, Immunität gegen eine Krankheit: Die meisten Menschen verlassen sich gern auf die Ergebnisse medizinischer Tests. Allerdings liefert kaum ein Test uneingeschränkt immer ein korrektes Ergebnis. Medizinerinnen und Mediziner sprechen dabei von „Sensitivität“ und „Spezifizität“.

Die Sensitivität gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass eine positive Person als solche erkannt wird. Die Spezifizität betrachtet den umgekehrten Fall: Sie sagt aus, wie hoch der Anteil der negativen Personen ist, die tatsächlich ein negatives Ergebnis erhalten. Ist zudem bekannt, wie hoch der Anteil der tatsächlich Infizierten ist, können sich die Schülerinnen und Schüler mithilfe von Baumdiagrammen und Rechnungen dem Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit und dem Satz von Bayes anschaulich nähern.