Mathematik mit Mehrwert

Wer Geld sagt, sagt Mathematik: In vermutlich keinem Bereich kommen mehr Menschen regelmäßig wenigstens mit den Grundrechenarten in Berührung, zum Beispiel, wenn es um Wechselgeld, Preis-Leistungs-Verhältnisse oder Sparen geht. Allerdings sind die Kompetenzen im Umgang mit Geld in der Bevölkerung ungleich verteilt – mit spürbaren Folgen. Studien zeigen, dass eine mangelnde finanzielle Bildung unter anderem das Armutsrisiko erhöht und zu wirtschaftlichen Fehlentscheidungen führen kann.

Dennoch ist finanzielle Bildung nur in geringem Umfang in den Bildungsplänen verankert, obwohl wirtschaftliche Entscheidungen, etwa bei Anschaffungen, Geldanlagen oder Altersvorsorge, immer wichtiger werden. Entsprechend gering schneiden Schüler*innen in Deutschland bei Tests zur finanziellen Bildung ab. Es gibt also viele gute Gründe, um sich im Mathematikunterricht mit Finanzfragen zu befassen. In diesem Lehrerspezial stellen wir Ihnen Unterrichtsideen für die Sekundarstufen 1 und 2 vor, die mathematische Phänomene in den Mittelpunkt stellen und zugleich dazu beitragen, die finanzielle Bildung zu erhöhen.

Mit Zinsrechnung attraktive Geldanlagen identifizieren

Wer sich Geld leiht, zahlt Zinsen. Wer Geld anlegt, erhält welche. So weit, so verständlich. Aber was ist der Leitzins und welche Auswirkungen hat er? Und was verbirgt sich hinter dem „effektiven Jahreszins“? In einem Video erklärt die Bundesbank verschiedene Zinsbegriffe und liefert vielfältige Unterrichtsmaterialien dazu – so etwa in ihrem Schülerheft „Geld verstehen“ ab Seite 47. Hier lernen die Schüler*innen, Zins und Zinseszins verschiedener Geldanlagen zu berechnen. Anschließend entscheiden sie in Partnerarbeit, welche Anlagen sie lohnenswert finden.

Angebot und Nachfrage erkunden

Zu den interessantesten wirtschaftlichen Grundideen gehört das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage – das zugleich ein praktisches Anwendungsbeispiel für Funktionen in der Sekundarstufe 2 darstellt. Die Wahl eines Wirtschaftsthemas ist aus zwei Gründen sinnvoll: Zum einen trägt der konkrete Bezug dazu bei, dass die Schüler*innen nicht nur die Rechenwege, sondern auch die Bedeutung der verschiedenen Ableitungen verstehen. Zum anderen gibt das Thema wichtige Einblicke in Prozesse der Preisgestaltung, Gewinnermittlung und Marktentwicklung. Eine Fülle an Aufgabenbeispielen und Unterrichtsansätzen hat der Mathematikdidaktiker Jens Dennhard in seiner Dissertation „Wirtschaftsmathematik im Mathematikunterricht der Sekundarstufen I und II“ zusammengestellt.

Entscheidungen an der Börse treffen

Wie komplex die Dynamik zwischen Angebot und Nachfrage sein kann, lässt sich an Börsen beobachten. Wer an den zentralen Handelsplattformen erfolgreich sein möchte, sollte rechnen können – zum Beispiel, um Kursverläufe zu analysieren oder Risiken abzuschätzen. Börsenspiele wie etwa von der Sparkasse oder der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bieten der Klasse die Gelegenheit, sich gefahrlos im Aktienhandel auszuprobieren. Die Grundidee ist einfach: Alle bekommen ein virtuelles Startkapital, das sie nach eigener Wahl anlegen können. Wer nach einem bestimmten Zeitraum das Kapital am erfolgreichsten vermehren konnte, gewinnt. Größere Lernerfolge verspricht eine Begleitung des Spiels im Unterricht.

Kryptowährungen: Zahlungsmittel und Spekulationsobjekte zugleich

Die Idee, die 2008 eine bis heute nicht identifizierte Person unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto auf einer Mailingliste für Kryptografie vorstellte, war ganz und gar ungewöhnlich: eine neuartige Form von Geld, das keiner staatlichen Aufsicht untersteht und keine Banken benötigt. Im letzten Lehrerspezial zum Thema „Digitalisierung“ haben wir Ideen für den Mathematikunterricht vorgestellt, die sich vor allem mit dem „Schürfen“ von Bitcoin und dem damit verbundenen Energieaufwand beschäftigen.

Aber auch aus Finanzperspektive lohnt sich im Mathematikunterricht ein Blick auf Kryptowährungen wie Bitcoin. Die digitale Währung nimmt in der Wirtschaft nämlich eine doppelte Funktion ein. Einerseits ist Bitcoin einfach ein Zahlungsmittel – immer mehr Online-Shops oder Cafés akzeptieren das elektronische Geld. Andererseits sind Kryptowährungen für viele Menschen auch Spekulationsobjekte. Sie kaufen Bitcoins und hoffen auf steigende Wechselkurse.

Tatsächlich konnten Anleger allein im letzten Jahr deutliche Gewinne verzeichnen, wenn sie zum geeigneten Zeitpunkt kauften und verkauften. Zu Beginn des Jahres 2021 kostete ein Bitcoin noch unter 25.000 Euro, im November war der Wert auf beinahe 60.000 Euro gestiegen. Gegen Ende des Jahres war der Kurs wieder beträchtlich gefallen auf kaum mehr als 40.000 Euro.

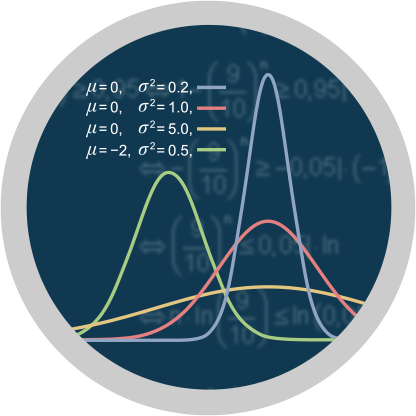

Nützliche Kompetenz: Mithilfe von Stochastik Risiken abschätzen

Fundiert Risiken und Chancen abzuwägen, anstatt nur auf das Bauchgefühl zu vertrauen, ist nicht nur auf den internationalen Finanzmärkten eine hilfreiche Fertigkeit. Auch im Alltag wägen wir häufig Risiken ab: Wie hoch ist das Risiko einer Sportverletzung in einer bestimmten Sportart? Mit welchem Verkehrsmittel ist die Unfallgefahr besonders hoch? Fragen wie diese laden dazu ein, mathematische und statistische Grundkompetenzen zu verknüpfen wie in diesem Unterrichtsmaterial aus der Zeitschrift „Stochastik in der Schule“ – deren digital verfügbares Archiv übrigens eine Fülle an spannenden Unterrichtsvorschlägen enthält.

Und auch die Zeitschrift „Mathematik lehren“ bietet (kostenpflichtig) umfangreiches Material zum Thema „Risiko“: Die Ausgabe „Risiken begegnen“ umfasst Unterrichtsideen von Klasse 5 („Gehst du gern ein Risiko ein?“) bis hin zu einem Einstieg in spieltheoretische Modelle in der Oberstufe.

Viele Profis für die mathematische Berechnung von Risiken sind in der Versicherungsbranche tätig – davon erzählt die Versicherungsmathematikerin Prof. Dr. Angelika May von der Universität Oldenburg im Interview in dieser Ausgabe von Lehrerspezial. Zugleich engagiert sich May seit vielen Jahren in der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik (DGVFM), unter anderem hat sie gemeinsam mit Kolleg*innen Unterrichtsvorschläge für den Mathematikunterricht in der Sekundarstufe 2 entwickelt. Die umfangreichen Bände „Stochastik. Simulation von Sachschäden“ und „Spätschäden in der Sachversicherung“ geben Einblick in die Arbeitsweise von Versicherungen und stellen verschiedene Rechenverfahren an alltagsnahen Beispielen vor.